| L'INFORMATICA NELL'ARCHITETTURA |

PETER EISENMAN |

|||||||||||||||

L’inizio della sua carriera avviene alla fine degli anni ’60 quando ormai la cultura architettonica ha scoperto come generare valore non attraverso un processo di sintesi, come avevano fatto tutti i grandi maestri, ma attraverso un’operazione opposta: esclusione, parcellizzazione. Alla ragionevolezza si sostituisce la ricerca specialistica, spesse volte estrema. Le case che comincia a realizzare, e soprattutto a disegnare all’infinito, sono delle semplici riflessioni sui meccanismi generativi della forma. In particolare è molto interessato all’architettura razionalista di Terragni; studia con molta attenzione la "Casa del Fascio" che nasce da un’operazione di estrazione di parti da un volume unitario, ma anche la casa "Giuliani Frigerio" che nasce da un’operazione di esplosione di piani dall’interno verso l’esterno.

che consiste in una esplosione delle pareti, dei piani, dei volumi che non invade l’esterno ma è rivolta verso il dentro, verso se stessa;come se l’unione delle due operazioni opposte di estrazione ed esplosione provocasse una violenta reazione chimica trattenuta dentro una provetta. La casa è formata da un sistema chiuso e proporzionato nelle dimensioni alla casa del Fascio alla quale si aggiunge un’esplosione di piani che sembra trattenuta dal sistema precedente. E’ evidente che la sua architettura è fortemente concettuale e teorica e rischia di diventare un gioco arbitrario e formale con risultati alquanto discutibili. Egli inoltre sin dagli inizi della sua carriera usa spiegare i processi formativi della sua architettura attraverso dei disegni analitici Dopo il progetto per la "House II" ne esegue molti altri (House III, House IV….) che si basano su semplici e logiche variazioni sullo stesso tema dell’implosione. In particolare la "House X" del 1975 sembra basarsi su un’operazione logica più legittimata.

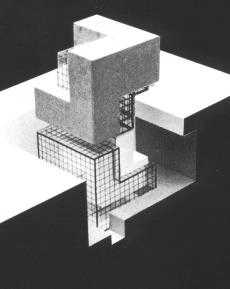

La casa non viene realizzata e questo provoca in Eisenman una profonda crisi che lo spinge in nuove sperimentazioni teoriche. Nel 1978 si interessa alla psicanalisi di Freud e comincia a realizzare nuovi progetti di tipo concettuale. Utilizza una geometria tridimensionale a forma di "L" e facendola ruotare più volte nello spazio genera forme sempre diverse che tendono a mettere in discussione l’idea di significato come prodotto di una funzione. La "House XI" è formata da una concatenazione spaziale di elementi tridimensionali: l’elemento più piccolo è troppo piccolo per essere una casa (il suo scopo è proprio quello di provocare la domanda se si tratti di una casa o di un modello di una casa), l’elemento intermedio potrebbe essere una casa ma contiene al suo interno l’elemento più piccolo (potrebbe essere un museo di case), l’elemento più grande ha misura doppia di quello intermedio: come lo si potrebbe definire? E’ chiaro che le sue ricerche sono del tutto teoriche ed hanno come scopo ultimo quello della realizzazione effettiva; non a caso egli in questa fase è interessato soprattutto alla sua attività didattica e non professionale.

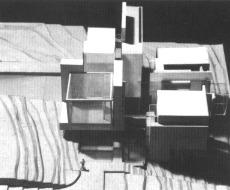

Nel progetto per Venezia Eisenman parte dalla nozione di un’architettura capace di inventare il suo sito; piuttosto che tentare di riprodurre l’architettura della Venezia esistente, la cui autenticità non potrebbe mai essere replicata, egli tende a costruirne una fittizia. La struttura reticolare del progetto di Le Corbusier per l’ospedale di Venezia, degli anni Quaranta, viene estesa fino all’area di progetto e considerata come una griglia sovrapposta all’area del concorso; su questa griglia vengono collocati in modo regolare degli edifici che si basano sullo stesso concetto della House XI. Lo scenario creato è un grande ed immaginario paesaggio metafisico che risulta essere in contrasto con il contesto urbano che lo circonda, ma allo stesso tempo accresce la sua energia. I primi anni Ottanta sono per Eisenman un momento di profonda crisi e di rigenerazione che lo porterà a dedicarsi con più impegno alla sua attività professionale. In questi anni nasce nel campo dell’architettura una grande questione, quella del Contesto. Nasce cioè la consapevolezza che la città non si può più estendere all’infinito , che bisogna misurarsi con l’esistente e operarvi dentro. Eisenman scopre del contesto tracce nascoste, stratificate nel tempo, seppellite ma da rivalorizzare. Nasce, nel suo metodo architettonico un nuovo strumento: il PALINSESTO che associa il sito all’idea di una carta, di un papiro sul quale è possibile cancellare e riscrivere all’infinito ma con una limitazione: non si riuscirà mai a cancellare completamente, rimarrà sempre qualche traccia di cui nel riscrivere bisognerà tener conto.

La tecnica del DISLOCAMENTO consiste nel far interagire tra loro sistemi divergenti del pensiero per allargare le possibilità progettuali e percettive. Nel progetto per il Biocentro a Francoforte sul Meno del 1987 impiega un paradigma scientifico, il DNA che è una sequenza logica con infinite possibilità di espansione e flessibilità, e vede come esso interagisce con le numerose regole tecniche che richiede la progettazione di un centro di ricerca biologico (sistemi di sicurezza, di riscaldamento, di ventilazione per ridurre i rischi di contaminazioni o diffusione di odori, materiali tossici o altri agenti chimici). La tecnica del BETWENN consiste nell’inserire il progetto tra fatti preesistenti è vedere cosa succede nei punti di contatto. Nel progetto del Wexner Center per l’università dell’Ohio invece di scegliere uno dei lotti liberi all’interno del campus decide di collocare l’edificio in un’area interstiziale tra gli edifici esistenti; esso consiste di due corridoi tridimensionali contenuti in elementi reticolari metallici che si intersecano e collegano la hall e l’auditorium esistenti con le nuove funzioni. Una parte della struttura metallica è allineata con la griglia stradale, l’altra con la griglia interna del campus; in questo modo il progetto realizza un legame fisico e simbolico tra città e campus. La tecnica della VIBRAZIONE E DUPLICAZIONE si ricollega direttamente a quella utilizzata nei primi del Novecento da Balla e dai Futuristi per esprimere su tela la dinamicità ed il movimento tramite duplicazioni e rotazioni ripetute di figure.

Verso la fine degli anni Ottanta Eisenman comincia ad interessarsi anche alla GEOMETRIA BOOLEANA come fonte ispiratrice. Nel progetto per La Casa Guardiola (una piccola casa sul mare) del 1988 egli parte da una forma geometrica a L, e comincia a duplicarla e ruotarla nello spazio tridimensionale; si ricavano forme in negativo e positivo e attraverso le regole della geometria booleiana di volta in volta si decidono le sottrazioni o le intersezioni da operare. Ne deriva un meccanismo di oscillazione e movimento ispirato certamente dalla presenza del mare. Il progetto viene esposto alla grande mostra del decostruttivismo e dà ad Eisenman la possibilità di realizzare nuovi progetti in Europa, in Giappone, in America e un successo anche professionale. |